王塚古墳とは?

王塚古墳は、6世紀に造られた前方後円墳で、復元全長約86メートル、そのまわりには濠と周堤が巡ります。石室は、2室に分かれており、腰石や石棚には巨石を使用するほか、阿蘇泥溶岩で造られた石屋形や燈明台石・石枕が配置されています。

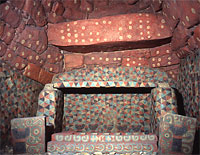

最大の特徴は、石室全面に赤・黄・白・黒・緑の5色で描かれた文様で、騎馬像をはじめとする絵画的な文様や円文・三角文などの抽象的なものなど多くの文様が所狭しと描かれていることです。そのようすは、まさに鮮やかで豪華絢爛であり装飾古墳の王者たるにふさわしい風格を備えています。また、馬具をはじめとする副葬品は、重要文化財に指定されています。

玄室 |

発見当時の出土品 |

王塚古墳保存の功労者 西村二馬(にしむら つぎま)氏について

王塚古墳保存の功労者 西村二馬(にしむら つぎま)氏について

王塚古墳とともに生きた半生

| 王塚古墳は多くの人たちの努力によって守られてきました。そのなかでも西村二馬氏は、発見された翌日から亡くなられるまでの54年間、時には私財を投げ出し、家業を放り出してまで古墳保護のために尽くした人として、その功績が語り継がれています。特に、敗戦後で生産力の復興が最優先されていた時期、石炭採掘を迫る炭坑主との対立はすさまじいものであったといわれ、当時のことを「石炭採掘をめぐり、連日のように業者が押し掛けてきた。脅迫や嫌がらせは問題ではなかったが、一番困ったのは、知人の情実で来られたときである。まさに身の縮まる思いで、今思い出してもぞっとする」と後に語っています。西村氏の情熱的な人柄が強く感じられる逸話でもあり、その苦労がしのばれます。 |  西村二馬氏 |

| 明治34年(1901)3月17日 | 熊本県玉名郡玉名町に生まれる |

| 大正14年(1925)4月3日 | 桂川村に転入 |

| 昭和8年(1933)4月28日 | 桂川村会議員に当選(2期) |

| 昭和9年(1934)10月1日 | 王塚古墳の石室を初めて見る |

| 昭和30年(1955)11月3日 | 文化財功労者表彰(文化庁) |

| 昭和40年(1965)11月3日 | 教育功労者表彰(福岡県教育委員会) |

| 昭和58午(1981)11月3日 | 善行表彰(桂川町) |