小児の予防接種(個別接種)

小児の予防接種(個別接種)

B型肝炎は、B型肝炎ウイルスが血液を介して感染することにより起こる肝臓の病気です。B型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合(この状態をキャリアといいます)があります。無症状キャリアとして何事もなく過ごす人もいれば、肝硬変や肝がんなど命に関わる病気になる人もいます。ワクチンを接種することで、体の中にB型肝炎ウイルスへの抵抗力(免疫)ができます。免疫ができることで、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることを予防し、まわりの人への感染も防ぐことができます。

※予防接種を受けても、お子さんの体質や体調によって免疫ができないことがあります。

| 初回 | 追加 | |

|---|---|---|

| 対象年齢 | 生後2か月〜1歳の誕生日の前日 | |

| 標準的な接種期間 | 生後2か月から生後9か月に至るまでの期間 | |

| 接種回数 | 2回 | 1回 |

| 接種間隔 | 1回目の接種から27日以上 | 1回目の接種から139日以上 |

| 注意事項 |

○1回目の接種から3回目の接種を終えるまでには、おおよそ半年間かかります。 〇母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンの接種を受けている場合は健康保険が適用されるため、定期接種の対象とはなりません。 |

|

B型肝炎ワクチンの接種間隔

ロタウイルス胃腸炎は、口から侵入したロタウイルスが腸管に感染して起こる病気です。感染力が非常に強く、手洗いや消毒などをしっかりしても、感染予防をすることが難しいため、乳幼児のうちに、ほとんどの子供が感染します。下痢や嘔吐は1週間程度で治りますが、下痢、嘔吐が激しくなると、脱水症状を起こす場合もあります。一生のうちに何度も感染するウイルスですが、初めてロタウイルスに感染した時は、特に重症化しやすく、まれに脳や腎臓に影響をおよぼすこともあり、注意が必要です。生後、すぐに感染する場合もあるので、発症を予防するためにも、ワクチンの接種は早い時期に完了させます。

ロタウイルスワクチンは2種類あり、どちらも生ワクチン(弱毒化したウイルス)で飲むワクチンです。効果や安全性に差はありませんがワクチンによって対象年齢・接種回数が異なります。原則として、途中からワクチンの種類を変更することはできませんので、最初に接種したワクチンを2回目以降も接種します。次の接種までの間隔は27日以上あけることが必要です。

接種前の1〜2時間前までに授乳を済ませ少し空腹感があるほうがワクチン接種を受けやすいです。

| ロタリックス | ロタテック | |

|---|---|---|

| 対象年齢 | 生後6週〜24週 | 出後6週〜32週 |

| 標準的な接種期間 | 初回接種開始は生後2か月に至った日から14週6日後まで | |

| 接種回数 | 2回 | 3回 |

| 接種回数 | 27日以上 | 27日以上 |

| 注意事項 | どちらのワクチンも、接種後(特に1〜2週間)は腸重積症(後述)の症状に注意し、症状がみられた際には、すみやかに接種した医療機関を受診してください。 | |

肺炎球菌は、多くの子どもの鼻やのどにいる身近な菌です。普段はおとなしくしていますが、子どもの体力や抵抗力が落ちた時などに、いつもは菌がいないところに入り込んで、細菌性髄膜炎、菌血症、肺炎、副鼻腔炎などの病気を引き起こします。子どもの細菌性髄膜炎のおもな原因には、インフルエンザ菌b型(Hib:「ヒブ」と読みます)と肺炎球菌があります。この2つの菌が細菌性髄膜炎の原因の約80%を占めています。

このワクチンの接種後、違う種類のワクチンを接種する場合には、接種日翌日から6日以上の間隔(接種日から1週後の同じ曜日から接種可能)をあける必要があります。なお、同時接種を希望する場合には、医師にご相談ください。

| 対象年齢 | 生後2か月〜5歳誕生日の前日 |

|---|---|

| 標準的な接種期間 | 初回:生後2か月〜7か月に至るまで 追加:1歳〜1歳3か月 |

| 開始時期・接種回数・接種間隔 | ○接種開始が生後2か月〜7か月に至るまでの場合 合計4回(初回3回と追加1回) 【初回接種】 2歳になるまでに27日以上の間隔で3回(標準的には1歳までに27日以上の間隔で3回) 【追加接種】 生後12か月から生後15か月に至るまでの間を標準的な接種期間として、初回接種後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12か月に至った日以降に1回 ※初回2回目・3回目の接種は生後24か月に至るまでに行うこと。それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。また初回2回目の接種は生後12か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は、3回目の接種は行わないこと(追加接種は実施可能)。 |

| ○接種開始が生後7か月〜12か月に至るまでの場合 合計3回(初回2回と追加1回) 【初回接種】 2歳になるまでに27日以上の間隔で2回(標準的には1歳までに27日以上の間隔で2回) 【追加接種】 生後12か月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回 ※初回2回目の接種は生後24か月に至るまでに行うこと。それを超えた場合は行わないこと。(追加接種は実施可能) |

|

| ○接種開始が1歳〜2歳に至るまでの場合 合計2回(初回1回と追加1回) 初回接種1回後、60日以上の間隔をおいて追加接種1回 |

|

| ○接種開始が2歳〜5歳の誕生日の前日までの場合 1回のみで終了。 |

百日咳、ジフテリア、破傷風および急性灰白髄炎(ポリオ)、ヒブの予防を行うための予防接種です。それぞれのウイルスを不活化させ、混ぜ合わせたワクチンです。

ただし、すでに四種混合ワクチン、ヒブワクチンの接種を開始している人は原則として同一ワクチンで接種を完了させることとなりますので、引き続き、四種混合ワクチンとヒブワクチンの決められた回数を接種してください。

| 初回 | 追加 | |

|---|---|---|

| 対象年齢 | 生後2月〜7歳6か月になる前日 | |

| 標準的な接種期間 | 生後2か月〜生後7か月 | 生後2月から生後9月に至るまでの期間 |

| 接種回数 | 3回 | 1回 |

| 接種間隔 | 20日以上(標準的には20日〜56日) | 初回接種(3回)終了後、6か月以上(標準的には6〜18か月) |

平成24年11月より、従来の三種混合予防接種(ジフテリア・百日せき・破傷風)と不活化ポリオワクチンに代わり、新たに四種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)が導入されました。

百日咳、ジフテリア、破傷風および急性灰白髄炎(ポリオ)の予防を行うための予防接種です。それぞれのウイルスを不活化させ、混ぜ合わせたワクチンです。

このワクチンの接種後、違うワクチンを接種する場合には、接種日翌日から6日以上の間隔をあける必要があります。なお、同時接種を希望する場合には、医師にご相談ください。

| 初回 | 追加 | |

|---|---|---|

| 対象年齢 | 生後2月〜7歳6か月になる前日 | |

| 標準的な接種期間 | 生後2か月〜生後12か月に達するまでの期間 | 初回接種(3回)終了後、12か月に達した時から18か月までの期間 |

| 接種回数 | 3回 | 1回 |

| 接種間隔 | 20日以上(標準的には20日〜56日) | 初回接種(3回)終了後、6か月以上(標準的には12〜18か月) |

ヒブとは、「ヘモフィルスインフルエンザ菌b型」という細菌のことです。冬に流行するインフルエンザの原因となる「インフルエンザウイルス」とは全く別のものです。

このヒブという細菌が、人から人へ飛沫感染し、鼻やのどに保菌され、これが病原菌となり、肺炎や喉頭蓋炎、敗血症などの重篤な全身性疾患を引き起こします。なかでも髄膜(脳や脊髄をおおう膜)に感染するヒブ髄膜炎は最も頻度が高く、予後が悪い病気です。多くの場合は、生後3か月から5歳になるまでの子どもたちがかかります。特に2歳未満のお子さんに最も多いので、注意が必要です。毎年全国で約600人の乳幼児がヒブ髄膜炎にかかっています。

このワクチンの接種後、違う種類のワクチンを接種する場合には、6日以上の間隔(接種日から1週後の同じ曜日から接種可能)をあける必要があります。なお、同時接種を希望する場合には、医師にご相談ください。

| 対象年齢 | 生後2か月〜5歳誕生日の前日 |

|---|---|

| 標準的な接種期間 |

初回:生後2か月〜7か月に至るまで 追加:初回接種終了後7か月〜13か月までの期間 |

| 開始時期・回数・間隔 | ○接種開始が生後2か月〜7か月に至るまでの場合 合計4回(初回3回と追加1回) 【初回接種】 1歳に至るまでに27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上の間隔で3回(標準的には1歳に至るまでに27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔で3回) 【追加接種】 初回接種終了後7か月以上の間隔で1回(標準的には7か月から13か月までの間隔をおいて1回) ※初回2回目・3回目の接種は生後12か月に至るまでに行うこと。それを超えた場合は行わないこと。この場合の追加接種は可能であるが、初回接種の最後の注射終了後、27日(医師が認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回。 |

| ○接種開始が生後7か月〜12か月に至るまでの場合 合計3回(初回2回と追加1回) 【初回接種】 1歳になるまでに27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上の間隔で2回(標準的には1歳に至るまでに27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔で2回) 【追加接種】 初回接種終了後7か月以上の間隔で1回(標準的には7か月から13か月までの間隔をおいて1回)。 ※初回2回目の接種は生後12か月に至るまでに行うこと。それを超えた場合は行わないこと。この場合の追加接種は可能であるが、初回接種の最後の注射終了後、27日(医師が認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回。 |

|

| ○接種開始が1歳〜5歳の誕生日の前日までの場合 1回のみで終了 |

二種混合とは、ジフテリア、破傷風の予防接種のことです。

ジフテリア・破傷風予防接種は、乳幼児期の三種混合の1期(計4)を完了して、基礎免疫ができている人に追加免疫の確保のために行うものです。

この接種のワクチンの接種後、違うワクチンの接種をする場合には、接種日翌日から6日以上の間隔をあける必要があります。同時接種を希望する場合は医師にご相談ください。

| 対象年齢 | 11歳〜13歳の誕生日の誕生日の前日 |

|---|---|

| 標準的な接種期間 | 11歳に達した時から12歳に達するまでの期間 |

| 接種回数 | 1回 |

BCGとは、「結核」を予防する注射です。結核は生まれたばかりの赤ちゃんもかかる心配があります。乳幼児は結核に対する抵抗力が弱いので、全身性の結核症や結核性髄膜炎になることもあり、重い後遺症を残すこともあります。BCG予防接種は乳幼児の重篤な結核の発症予防に効果があります。

このワクチンの接種後、違う種類のワクチンを接種する場合には、接種日翌日から27日以上の間隔(接種日から4週後の同じ曜日から接種可能)をあける必要があります。なお、同時接種を希望する場合には、医師にご相談ください。

・BCG接種後の接種部位の変化

BCG接種後10日頃から接種部位に赤いポツポツができ、膿をもつことがあります。これは接種後1ヶ月で最も強くなります。その後は、かさぶたができ、接種後3ヶ月頃には治り、小さな跡が残るだけになります。これは副反応ではありません。そのまま普通に清潔を保ってください。

<BCG予防接種特有のもの>

副作用としては、接種した側のわきの下のリンパ節がまれにはれることがあります。通常は放置して様子をみてかまいませんが、下記の症状がでた際は、医師に診てもらってください。

●接種部位がただれておおきくはれる。

●化膿して自然にやぶれてうみが出る。

●一度治ったあとにまた炎症をおこした。

●接種部位の変化が接種後3ヶ月を過ぎても治らない。

●接種1〜10日後に接種部位が赤く腫れ、化膿する。

(結核にすでにかかっていた場合に起こるコッホ現象といいます。)

| 対象年齢 | 1歳の誕生日の前日 |

|---|---|

| 標準的な接種期間 | 生後5か月〜生後8か月に達するまでの期間 |

| 接種回数 | 1回 |

「麻しん」と「風しん」の予防を行うための予防接種で、麻しんウイルスと風しんウイルスを弱毒化した混合生ワクチンです。

このワクチンの接種後、違う種類のワクチンを接種する場合には、接種日翌日から27日以上の間隔をあける必要があります。なお、同時接種を希望する場合には、医師にご相談ください。

| 1期 | 2期 | |

|---|---|---|

| 対象年齢 | 1歳〜2歳の誕生日の前日 | 5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間(年長児) |

| 接種回数 | 1回 | 1回 |

| 注意事項 | 〇麻しん又は風しんにかかったことがあるお子さんが、このワクチンを接種しても差し支えありません。 ガンマーグロブリン製剤の接種を受けたことがあるお子さんは、かかりつけ医と相談してください。 |

|

※MR予防接種の特例対象について

<MR1期>

令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれのお子さんで、MR1期の接種がお済でない場合は、令和7年4月1日〜令和9年3月31日までの2年間、定期予防接種として、無料で接種できます。

<MR2期>

平成30年4月2日〜平成31年4月1日生まれのお子さんで、MR2期の接種がお済でない場合は、令和7年4月1日〜令和9年3月31日までの2年間、定期予防接種として、無料で接種できます。

水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。

発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。

水痘ワクチンを1回接種することで、水痘にかかる(接種した人の20%)ことはあるものの重症になることは殆どなくなり、2回接種すれば水痘にかかることも殆どなくなると言われています。

このワクチンの接種後、違うワクチンを接種する場合には、接種日翌日から27日以上の間隔をあける必要があります。なお、同時接種を希望する場合は医師にご相談ください。

| 対象年齢 | 1歳〜3歳の誕生日の前日 |

|---|---|

| 標準的な接種期間 |

1回目:1歳〜1歳3か月に達するまでの期間 2回目:1回目の接種終了後、6か月〜12か月までの間隔をおく。 |

| 接種回数 | 2回 |

| 接種間隔 | 3か月以上(標準的には6〜12か月) |

日本脳炎とは、日本脳炎ウイルスの感染で起こります。ヒトから直接ではなくブタなどの体内で増えたウイルスが蚊によって媒介され感染します。7〜10日の潜伏期間の後、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状を示す急性脳炎になることがあります。ヒトからヒトへの感染はありません。

このワクチンの接種後、違う種類のワクチンを接種する場合には、接種日翌日から6日以上の間隔をあける必要があります。なお、同時接種を希望する場合は医師にご相談ください。

| 1期初回 | 1期追加 | 2期 | |

|---|---|---|---|

| 対象年齢 | 生後6か月〜7歳6か月の前日 | 生後6か月〜7歳6か月の前日 | 9歳〜13歳の誕生日の前日 |

| 標準的な接種期間 | 3歳〜4歳に達するまでの期間 | 4歳〜5歳に達するまでの期間 | 9歳〜10歳に達するまでの期間 |

| 接種回数 | 2回 | 1回 | 1回 |

| 接種間隔 | 6日以上(標準的には6〜12か月) | 1期初回接種終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期) |

※日本脳炎予防接種について

平成7年4月2日〜平成19年4月1日までの間に生まれたお子さんは、20歳未満までの間、1期・2期分を定期の予防接種として、無料で接種できます。まずは、母子健康手帳で、接種回数を確認ください。

- 1期接種を一度も接種していない場合は、通常の1期のスケジュールに沿って接種してください。

- 1期初回接種・1期追加接種が不足している場合は、接種医と相談の上、残りの回数の接種をしてください。

- 2期接種は、1期接種を終えた9歳以上で接種してください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)は皮膚や粘膜に感染するウイルスで、100以上の種類に分類されています。これらのうち主に粘膜に感染する種類は、性行為を介して生じる表皮の微少なキズから、生殖器粘膜に侵入して感染するウイルスであり、海外においては性活動を行う女性の50%以上が、生涯で一度は感染すると推定されています。

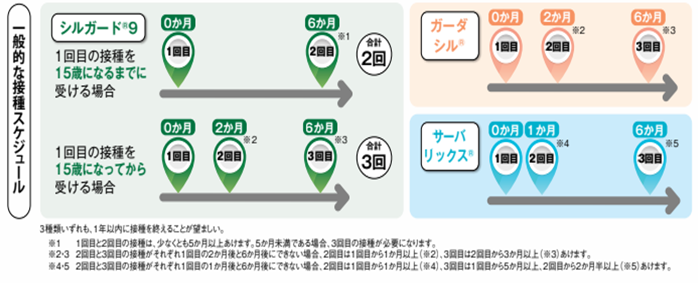

| サーバリックス(2価) | ガーダシル(4価) シルガード9(9価) |

シルガード9(9価) | |

|---|---|---|---|

| 対象年齢 | 小学校6年生〜高校1年生相当年齢の女子 | ||

| 標準的な接種期間 | 13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで(中学1年生相当) | ||

| 接種回数 | 3回 | 3回 | 2回 |

| 接種間隔 | 1か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種。 この間隔で接種できなかった場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回接種。 |

2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種。 この間隔で接種できなかった場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種。 |

15歳誕生日前日までに接種した場合に限り、初回接種から6か月以上の間隔をおいて2回接種。 この間隔で接種できなかった場合は、5か月以上の間隔をおいて2回接種。 |

HPVワクチンに関する通知(厚生労働省HP)外部リンク

HPVワクチンキャッチアップ接種の条件付き延長について

HPVワクチンのキャッチアップ接種については、対象期間を設け実施しておりましたが、令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、期間終了後も条件付きで延長(経過措置)されることとなりました。また、昨年度まで定期接種対象であった平成20年度生まれの方も同様に延長されます。

接種がお済でない方は、条件等を確認のうえ、接種をご検討ください。

- キャッチアップ接種対象者(平成9年度〜平成19年度生まれの女性)で、キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日〜令和7年3月31日)にHPVワクチンを1回以上接種した方

- 平成20年4月2日〜平成21年4月1日生まれの女性で、キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日〜令和7年3月31日)にHPVワクチンを1回以上接種した方

<対象者>

令和8年3月31日まで

![]() 問い合わせ先

問い合わせ先

健康福祉課健康推進係(総合福祉センター内)

〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地

TEL:0948-65-0001/FAX:0948-65-0078 E-mail:kenko@town.keisen.fukuoka.jp