国保のしくみ

国保のしくみ

国民健康保険は、病気やけがをしても安心してお医者さんにかかれるよう、加入者みんなで日ごろからお金を出し合い医療費に備える制度です。

ページ内目次

ページ内目次

- 国保に加入する人

- 国保に加入するとき・やめるとき

- 国保で受けられる給付

- 保険証について

- 医療費が高額になったとき

- 一部負担金(医療費の自己負担金)の減免について(入院医療費のみ)

- 医療費を節約するために!

- 各種手続きの申請窓口及び開庁時間について

国保に加入する人

国保に加入する人

職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入します。

国保に入るのはこんな人

- お店などを経営している自営業の人

- 農業や漁業などを営んでいる人

- 退職して職場の健康保険などをやめた人

- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人

- 3カ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人

加入は世帯ごと、一人ひとりが被保険者

国保の加入は世帯ごとで、届け出や保険税の納付などは世帯主が行いますが、家族の一人ひとりが被保険者となります。

国保に加入するとき・やめるとき

国保に加入するとき・やめるとき

国保に加入したり、国保をやめたりするときは、14日以内に届け出が必要です。

| <国保に加入するとき> (国保の資格を得る日) |

届出に必要なもの |

|---|---|

| 他の市区町村から転入してきたとき (転入してきた日) ※職場の健康保険などに加入していない場合 |

前市区町村の転出証明書、国民健康保険証(同世帯にすでに加入者がいる場合)、マイナンバーカード |

| 職場の健康保険などをやめたとき (退職日の翌日) |

健康保険資格喪失証明書、国民健康保険証(同世帯にすでに加入者がいる場合)、マイナンバーカード |

| 子どもが生まれたとき (生まれた日) |

国民健康保険証(同世帯にすでに加入者がいる場合)、マイナンバーカード |

| 生活保護を受けなくなったとき (受けなくなった日) |

保護廃止決定通知書、国民健康保険証(同世帯にすでに加入者がいる場合)、マイナンバーカード |

| 外国籍の人が入国、転入するとき (転入した日) |

在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート |

- 加入の届け出が遅れると・・・

- 保険税は、国保の資格を得た月の分から納めます。届け出が遅れると、その時点までさかのぼって納める必要があります(遡及賦課)。

- 届け出をしない間は保険証がないため、その間にかかった医療費は、やむを得ない場合を除き、全額自己負担になってしまいます。

| 注意 | 修学などで転出する場合は届け出を |

- 届け出をしないと国保の資格を失い、保険証が使えなくなります。

また、修学や施設入所を終えたらその旨の届け出が必要です。

| <国保をやめるとき> (国保の資格を失う日) |

届出に必要なもの |

|---|---|

| 他の市町村へ転出したとき (転出した日) |

国民健康保険証(同世帯にすでに加入者がいる場合)、マイナンバーカード |

| 職場の健康保険などへ加入したとき (加入日の翌日) |

国民健康保険証、加入した職場の健康保険証、マイナンバーカード |

| 死亡したとき (死亡した日の翌日) |

国民健康保険証、亡くなられた方のマイナンバーカード |

| 生活保護を受け始めたとき (受け始めた日) |

保護開始決定通知書、国民健康保険証、マイナンバーカード |

| 外国籍の人が出国・転出するとき (転出した日) |

在留カードまたは特別永住者証明書、国民健康保険証 |

- やめる届け出が遅れると・・・

- 国保の資格がないのに、手元に保険証があると、うっかりそれを使ってお医者さんにかかってしまいがちです。国保が負担した医療費をあとで返還しなければならなくなります。

- 保険税を知らずに二重に納めてしまうことがあります。

国保で受けられる給付

国保で受けられる給付

国保に加入していると、お医者さんにかかったときの医療費をはじめ、さまざまな給付が受けられます。

1.病気やけがで受診したとき

医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担額で診療を受けることができます。

【自己負担の割合】- 自己負担割合は年齢と所得で異なります。

出生から18歳の年度末まで… [子ども医療について](別ページへ移動)

[子ども医療について](別ページへ移動)

18歳に到達した日以降の4月1日~69歳…3割

70歳以上75歳未満…2割 ※所得により3割となる方がおられます。

【入院したときの食費・住居費】

- 住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ、Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となります。

- 入院したときの食費

※指定難病患者は280円です。所得区分 食費(1食につき) 下記以外の人 490円※ ●住民税非課税世帯

●低所得者Ⅱ90日までの入院 230円 90日を超える入院

(過去12カ月の入院日数)180円 低所得者Ⅰ 110円

- 65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

※1 一部医療機関では450円です。所得区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき) 右記以外の人 入院医療の必要性が高い人 指定難病患者 右記以外の人 指定難病患者 下記以外の人 490円※1 490円※1 280円 370円 0円 ●住民税非課税世帯

●低所得者Ⅱ230円 230円※2 230円※2 低所得者Ⅰ 140円 110円 110円

※2 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)の場合は180円です。

2.いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合は、いったん全額を支払っても国保に申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

| こんなとき | 申請に必要なもの | |

|---|---|---|

| 急病などで、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき |

|

「世帯主」と「手続きの対象となる人」のマイナンバー、 |

| 国外で診療を受けたとき(海外療養費) | ※事前にお問合せください。 | |

| コルセットなどの補装具を購入したとき (医師が治療上必要と認めた場合) |

|

|

| マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき (医師の同意が必要です) |

|

|

| 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |

|

|

| 輸血のための生血の費用を負担したとき (医師が治療上必要と認めた場合) |

|

|

3.出産したとき

被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、国保加入以前1年以上継続して会社等に勤務後、退職して6ヵ月以内に出産した方は、国民健康保険からは支給されず、以前に加入していた健康保険からの支給となりますので、そちらにご確認ください。

- 支給額(令和5年4月1日以降)

出生児1人につき50万円。ただし、産科医療補償制度(※)未加入の分娩機関での出産の場合は、48万8千円。

- お支払い方法

- 医療機関等への直接支払い(直接支払制度)

出産育児一時金の申請と受取を国保の加入者に代わって医療機関等が行うことにより、出産育児一時金が医療機関等に直接支給されます。

これにより、窓口では実際にかかった費用と「出産育児一時金」との差額を支払うことで済みます。(対応していない医療機関もありますので、詳しくは医療機関におたずねください。)

- 出産後の申請に基づく支給

医療機関等への直接支払制度等の利用をしない(できない)場合や海外での出産などの場合は、窓口にて申請が必要となります。詳しくはお問合せください。

※産科医療補償制度とは、通常の分娩で脳性麻痺になった子どもに対し、補償金が支払われる制度です。

- 医療機関等への直接支払い(直接支払制度)

4.亡くなったとき

被保険者が亡くなられたときは、以下のお手続きをお願いします。

1.葬祭費支給申請

被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った人(喪主)に「葬祭費」として3万円が支給されます。

- 亡くなられた方の国民健康保険証(持っている方は限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病受療証)

- 亡くなられた方と喪主のマイナンバーカード

- 喪主の確認ができる書類

会葬礼状、葬儀の領収書または請求書(喪主の氏名が記載されているもの)

※いずれか1つで結構です。 - 喪主の預金通帳

- 委任状(喪主と申請者が異なる場合)

2.相続人代表者指定届兼口座指定届

亡くなられた方の高額療養費、療養費等給付及び保険税の還付金を受領する相続人の代表者を指定していただきます。

- 相続人代表者と亡くなられた方との続柄がわかるもの。(戸籍謄本、除籍謄本等)

※ただし、死亡時点において、同一世帯の場合は必要ありません。 - 相続人代表者の預金通帳

- 委任状(相続人代表者と申請者が異なる場合)

5.移送の費用がかかったとき

医師の指示により、やむを得ず入院や転院時に、車などを利用した場合、申請して認められれば、その費用が支給されます。

- 移送を必要とした医師の診断書

- 世帯主と対象の方のマイナンバーカード

- 国民健康保険証

6.訪問看護ステーションなどを利用したとき

訪問看護療養費…在宅で医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、残りは国保が負担します。

保険証を訪問看護ステーションなどに提出してください。

7.交通事故にあったとき(第三者行為によるけが)

交通事故など、第三者から受けたけがについても、保険証を使って医療が受けられます。その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて、あとから加害者に請求しますので、必ず国保の担当窓口に届け出てください。

| 注意 | 国保へ届け出る前に示談が成立していたり、相手側から治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。 |

- その他の第三者行為(国保に届け出てください)

- スキー、スノーボードなどの衝突・接触事故

- 他人の動物にかまれた

- 工事現場からの落下物などによるけが 等

8.国保(保険証)が使えないとき

次の場合には、国保(保険証)が使えません。

- 病気とみなされないもの

- 単なる疲労や倦怠

- 健康診断、人間ドック

- 正常な妊娠、出産

- 歯列矯正

- 経済上の理由による妊娠中絶

- 予防注射

- 軽度のシミ、アザ、わきがなど

- 美容整形

- 他の保険が使えるとき

- 業務上(仕事、通勤途上)の病気やけが → 労災保険の対象になる場合もあります。

- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

次のような場合は、国保の給付が制限されます。

- けんか、泥酔などによるけがや病気

- 故意の事故や犯罪によるけがや病気

- 医師や国保保険者の指示に従わなかったとき

保険証について

保険証について

医療機関で使用する「国民健康保険被保険者証」は、加入手続きを行っていただいた後にお渡ししております。

- 有効期限

直近の7月31日までとなります。

8月1日以降にご使用する被保険者証については、毎年7月中旬から順次、各世帯ごとに簡易書留にて郵送いたします。 - 再発行について

被保険者証を紛失したり汚れて使えなくなったりした場合は、申請により再交付いたします。世帯主または紛失等した本人が窓口に来庁してください。

- 窓口に来られる方の本人確認書類

☆別世帯の方が申請される場合は委任状が必要となります。

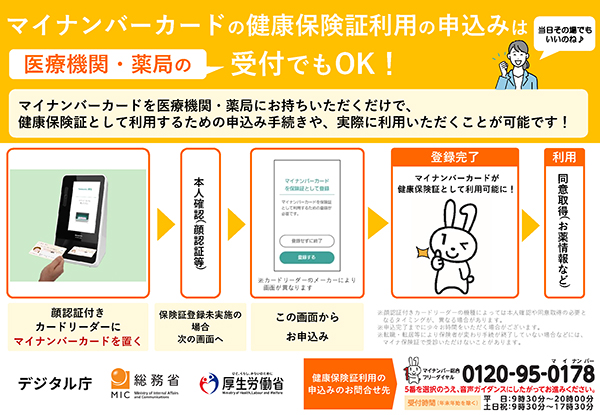

- マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカード(個人番号カード)が医療機関にかかるときの保険証として利用できます。利用するにはマイナポータルなどで申し込みが必要です。

保険証利用の申し込みを済ませたマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。

<マイナ保険証を利用すると>※令和6年12月2日に保険証の新規交付は停止される予定です。マイナ保険証を利用することになりますので、利用の申し込みは忘れずにしましょう。

- 限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

- 就職や転職、引っ越しをしてもマイナ保険証を使うことができます。保険者が変わった場合は異動の届け出が必要です。

- 健診や過去に処方された薬などの情報が医師や薬剤師に共有されるので、データに基づく最適な医療が受けられます。

マイナ保険証を持っていない人などには、「資格確認書」が交付されます。

- マイナンバーカードの健康保険証の初回登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。

申請には以下3つの方法があります。

- 顔認証付きカードリーダーからの申請

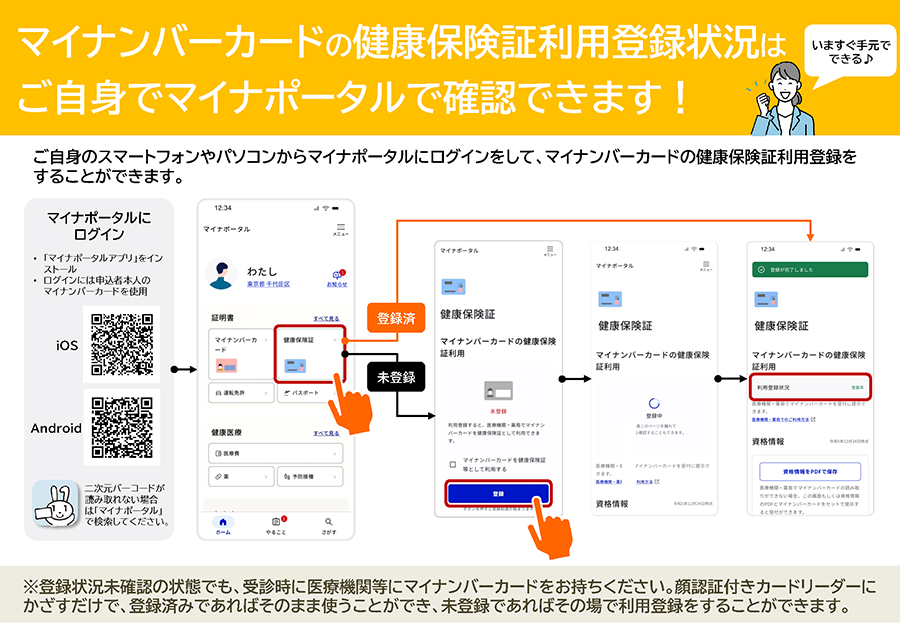

- マイナポータルからの申請

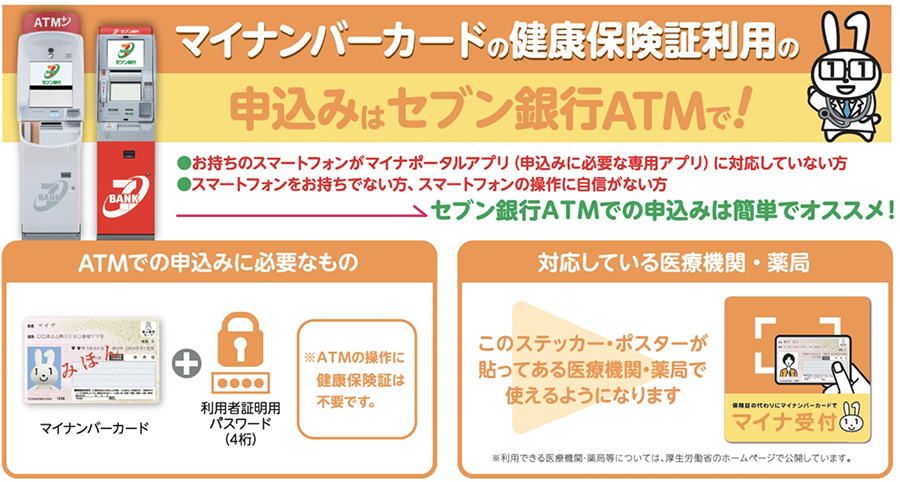

- セブン銀行ATMからの申請

1.顔認証付きカードリーダーからの申請

2.マイナポータルからの申請

3.セブン銀行ATMからの申請

詳細は、厚生労働省ホームページ【外部リンク】をご確認ください。

医療費が高額になったとき

医療費が高額になったとき

1カ月に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。限度額は、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

1.70歳未満の人の場合

高額療養費が支給されるのは、次のときです。

医療費が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の限度額を超えたとき

| 所得区分 | 年3回目まで | 年4回目以降※ | ||

|---|---|---|---|---|

| ア | 基準総所得額 | 901万円超 | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |

140,100円 |

| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |

93,000円 | |

| ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |

44,400円 | |

| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |

| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |

同じ世帯内で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で、1カ月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計額が自己負担限度額を超えたとき

医療費が高額になるときは、入院・外来、どちらの場合でも「限度額適用認定証※」を提示すれば、医療機関の窓口での負担は限度額までになります。あらかじめ保険環境課の窓口に認定証の交付を申請してください。

保険税を滞納していると交付されない場合があります。

※住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。

- 国民健康保険証

- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

- 世帯主のマイナンバーカード

- 医療機関に受診された方のマイナンバーカード

高額療養費の計算上の注意

- 各月の1日から末日までを1カ月として計算します。

- 各医療機関ごとに別々に計算します。

- 同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。(医科と歯科は別計算です)

- 途中で保険の種類が変更となった場合は別計算です。

- 入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。

病院の窓口で支払った一部負担金が90,000円になった場合

総医療費 = 90,000円 ÷ 3/10 = 300,000円

(医療費の総額) 一部負担金 負担割合3割

自己負担限度額 = 80,100円+(300,000円-267,000円)×0.01=80,430円

総医療費 1%

支給額 = 90,000円 - 80,430円 = 9,570円

一部負担額 自己負担限度額

2.70歳以上75歳未満の人の場合

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |

年4回目以降 |

|---|---|---|---|

| 現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |

252,600円 (総医療費が842,000円を超えた分の1%を加算) |

140,100円 | |

| 現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |

167,400円 (総医療費が558,000円を超えた分の1%を加算) |

93,000円 | |

| 現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |

80,100円 (総医療費が267,000円を超えた分の1%を加算) |

44,400円 | |

| 一般 | 18,000円 (年間上限※ 144,000円) |

57,600円 | 44,400円 |

| 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | - |

| 低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | - |

- 国民健康保険証

- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

- 世帯主のマイナンバーカード

- 医療機関に受診された方のマイナンバーカード

- 世帯主名義の預金通帳

- 申請書

3.70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。

- 70歳以上75歳未満の人の支給額を計算

↓ - 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を 1.で適用した限度額に加算し、支給額を計算

↓ - 1、2の支給額を合算

4.厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付されます)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は年齢にかかわらず1カ月1万円までとなります。

※70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の人のうち、基準総所得額が600万円を超える人は2万円までになります。

5.高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった世帯内に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後、年額を合算して限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

<医療と介護の自己負担合算後の限度額>(年額:毎年8月から翌年7月の期間)

| 所得区分 | 限度額 | ||

|---|---|---|---|

| ア | 基準総所得額 | 901万円超 | 212万円 |

| イ | 600万円超~901万円以下 | 141万円 | |

| ウ | 210万円超~600万円以下 | 67万円 | |

| エ | 210万円以下 | 60万円 | |

| オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 | |

| 所得区分 | 限度額 |

|---|---|

| 現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |

212万円 |

| 現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |

141万円 |

| 現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |

67万円 |

| 一般 | 56万円 |

| 低所得Ⅱ | 31万円 |

| 低所得Ⅰ | 19万円 |

一部負担金(医療費の自己負担金)の減免について(入院医療費のみ)

一部負担金(医療費の自己負担金)の減免について(入院医療費のみ)

世帯主または世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次に掲げる場合に該当することにより、著しく生活が困難となり、その有する住宅、家財もしくは財産(以下「資産」という。)を活用してもなおその支払いが一時的に困難であると認められるときは、当該入院医療費に係る一部負担金の減免をする制度です。(減免期間は、最高3カ月間)

【減免申請の対象となる理由】

- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により資産に重大な損害を受けたとき。

- 世帯主等の実収入額及び預貯金が一定額以下であるとき。

<災害等による減免>

減免の要件

次のすべての要件を満たす方が対象となります。

- 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。

- 資産の損害金額が当該資産の価格の30パーセント以上であること。

- 災害等の発生した日が過去3カ月以内であること。

減免の割合

損害の程度と所得金額により、12.5%から100%の範囲内で免除となります。

<収入減少による減免>

減免の要件

次のすべての要件を満たす方が対象となります。

- 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。

- 実収入月額が生活保護法による基準生活費(生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算定した額の合算額)以下であること。

- 当該世帯全員の預貯金の合計額が基準生活費の3倍以下であること。

減免の割合

100%

医療費を節約するために!

医療費を節約するために!

医療費は、近年増加の傾向が続いています。日頃から健康に気をつけることはもちろん、ちょっとしたこころがけで、医療費を節約することができます。

<上手にお医者さんにかかるには>

- 「はしご受診」「重複受診」はやめる。

- 緊急時以外の時間外受診はやめる。

- 治療を途中でやめない。

- 領収証、明細書は保管しておく。

- お医者さんの指示を守る。

☆医療費も家計も助けるジェネリック医薬品

- ジェネリック医薬品とは

新薬の特許期間を過ぎたあと、新薬と同じ有効成分で作られた薬のことです。開発費が抑えられている分、新薬より安価で購入できます。また、厳正な審査を経たうえで販売されていますので、安全性は確保されています。 - 価格は新薬の約半分

ジェネリック医薬品の価格は新薬の2~7割程度のものが多くなっています。個人の負担を減らすだけでなく、町の医療費を減らすことにつながります。 - ジェネリック医薬品を利用するには

医師や薬剤師に、ジェネリック医薬品を希望している旨を伝え、説明を受けましょう。

ただし、すべての先発医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。また、調剤する薬局にご希望のジェネリック医薬品がないこともあります。

各種手続きの申請窓口及び開庁時間について

各種手続きの申請窓口及び開庁時間について

- 申請窓口

桂川町役場 保険環境課 医療介護保険係(1階 6番窓口) - 開庁時間

8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始は除く)※木曜日のみ19時まで開庁

![]() 問い合わせ先

問い合わせ先

桂川町役場保険環境課医療介護保険係

〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1

TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424

E-mail:hoken@town.keisen.fukuoka.jp